在古代,商人经商要讲究商道,也要讲诚信。

那古人又如何理解诚信呢?

「诚」在《说文解字》:「诚,信也,从言成声」。

《中庸》:「诚者,天之道也,诚之者,人之道也」。宋朝朱熹的注释中认为天道之「诚」在于「不二」,即纯而不杂,而且由于「诚」,天能够生生不息,化生万物。同时,朱熹还认为「诚」既是天所固有的「理」,又是人的先天本性、圣人之德。

何为「信」?《说文解字》:「信,诚也。从人从言。言必由衷之意。」

「信」是儒家「仁、义、礼、智、信」五德之一。子曰:「人而无信,不知其可也。」认为人若不讲信用,在社会上就无立足之地,什麽事情也做不成。

「诚」主要是从天道而言,「信」主要是从人道而言。《吕氏春秋?贵信》说,如果君臣不讲信用,则百姓诽谤朝廷、国家不得安宁;做官不讲信用,则少不怕长,贵贱相轻;赏罚无信,则人民轻易犯法,难以施令;交友不讲信用,则互相怨恨,不能相亲;百工无信,则手工产品质量粗糙,以次充好,丹漆染色也不正。

所以在商人中有又流传一句话「无尖不商」。但现在人们常说的「无奸不商」是对「无尖不商」的误解,是后人杜撰的。

为什么这么说呢?

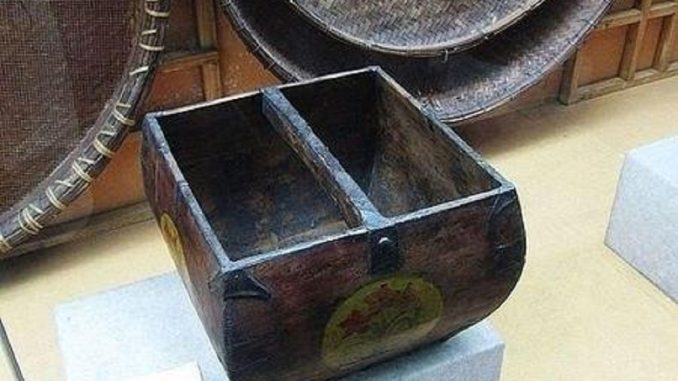

因为旧时买粮都是以「升」或「斗」做量器来称粮食的,「升」是一种上口大,下底小的梯状器具,卖米时米行都会用一把戒尺削平升或者斗上隆起的粮食。

在称量到最后一升时,粮行都会在已抹平的升斗上再加上一小撮粮食,使已经抹平的粮食隆起一个「尖」,让利于买主。

「无尖不商」不只表现在买米上,旧时去布庄扯布,也有「足尺放三」之说,在丈量到最后一尺时,也会量足尺寸后再加放三寸。

打油、打醋、打酒都会有「添头」,打到最后一提时(提,古代量取油、酒等液体的一种器具,具有较长的把儿,往往按所量取的斤两製成大小不等的一套),都会另加半提。古代,凡做生意的,都会给客人一点「添头」,人们统称为「无尖不商」。

所以正确的说法是“无尖不商”而非「无奸不商」。

如今很多人认为诚实就是吃亏。所以只有奸商才能赚钱。其实不然,欺骗是暂时的,一旦失去了信誉,大家都不会去买你的东西。

抢先评论