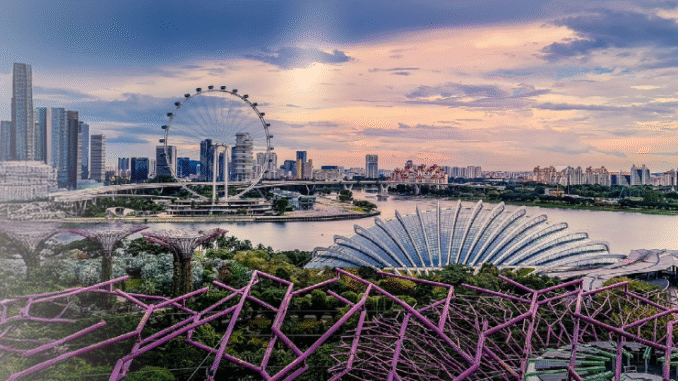

新加坡常被视为亚洲最宜居的国家之一。英语普及、秩序井然,加上七成以上人口是华人,让不少中国人初来时生出一份亲切。然而,真正落地生活后才发现,这里熟悉与陌生交织:语言夹杂方言与英文,饮食各有差异,文化观念也时常要重新理解。有人水土不服,有人则逐渐安顿,找到属于自己的归属。

◎ 换个环境:信仰、学习与归属

王女士来自深圳,从事教育与健康行业,已在新加坡生活二十多年。她说:“当年移民条件不高,申请相对容易。对新移民来说,这种包容很重要,因斤心里多少会有胆怯,怕自己适应不了。”

她回忆,刚来时她几乎每两个月就带孩子回国,后来随着朋友增多,社交圈稳固,回国次数也慢慢减少。在这里,她买了房子,成了出租的“屋主”;也享受到了信仰的自由。教堂聚会和邻里交往,让她渐渐爱上本地生活。“在人际关系上,这里更单纯。拒绝邀约也不会让人难堪,不需要谁捧谁,很自在。”

谈及新加坡Kiasu(怕输)文化和中国“卷”的大环境,她并不焦虑:“我相信天生我材必有用,总是活在人与人的比较里,只会越来越累。”

对于身份认同,她回答得很坚定:“在哪里生活,就要爱哪里。既然享用这里的资源,就要为这个国家付出。”她尤为欣赏这里的人活到老学到老:“八十岁的 Aunty 还能积极找工作,这种生命状态真的很打动我。”

◎ 留学一族:适应从语言到气候

对年轻人而言,新加坡是留学的第一站。这里教学质量高,安全,却依然暗藏考验:酷热的气候、独特的“Singlish”、不低的生活成本。

来自重庆的物理系男生,刚抵达国大(NUS)一个月,他的第一印象就是“干净”,然而气候却是个挑战:“这里几乎没有尘土,施工的地方也安静整洁。就是白天太晒,所以我很少出门,晚上才会出来走走。”

来自河南的学生在本地学习已一年半,最让他头疼的不是课程,而是语言。他回忆起一次打车的经历——不管说中文还是英文,司机都听不明白。无奈之下,他只好靠手势比划,场面既尴尬又好笑。“本地华语常夹杂英文、闽南话、马来语,很难懂。有时候我说普通话,可能语速快或用词不同,他们反而听不懂。”

另一位留学生注意到环境的差异:“中国一些大城市里公交已不是主流,这里却很普及,基建设施非常便利。而且新加坡留学的好处是,文化相近,自己比去欧美的同学更快适应。”

上海的董同学更务实:“来这里是为了学历,新加坡的学位在国内认可度还算高。而且这里的居住条件比香港好,自己租的公寓有十五年,可是设施看起来很新。物价方面,感觉是上海的两倍,不过学校食堂和食阁还算合理。”

在私立学校读物流供应链管理的女生谈到自己留学新加坡的原因和收获:“爸妈是从事安全工作的,他们觉得新加坡很安全,而且离家近。华人多,女孩子在这里留学更安心。我没有遇到所谓的歧视,老师和遇到的人都很友善。妈妈说我更自律、成熟了。”

她印象最深的是公共秩序:“地铁和公交车里,大多数人安静守序,都很文明,回国时反而觉得不适应,不论地铁还是飞机上都那么吵。”

◎ 为了孩子和生活:在这里扎根

对不少移居新加坡的家庭而言,孩子的教育往往是最核心的理由。教育体系、生活环境以及长远发展,成为他们选择落脚于此的关键。

来自上海的 IT 工程师因工作调动于 2011 年来到新加坡。孩子自幼在本地成长,自然把自己当作新加坡人。随着生活的安定与融入,一家人最终决定留下,并申请了公民身份。

“英语,曾是我进入新工作环境的障碍,不过我觉得自己早已经融入了这里。我不是一个‘外来人’,我也能讲英文——只是能不讲就不讲。”

他最大的的感受是在新加坡工作和生活可以很平衡 ,他感慨,人生轨迹彻底改写:

“在上海,996几乎是常态,经常加班。在这里,到点就下班。刚开始不适应,但慢慢发现这才是健康的生活方式,这才是‘生活’。如果留在上海,我的人生会是另一种模式。但在新加坡,我学会了生活比工作更重要。我的根已经在这里了。”

◎ 三十年后:坡中两种轨迹

刘女士,福建人,中国名校高材生。三十多年前,她和几个大学同学一起来到新加坡,当时这里的薪资待遇比中国更具吸引力。她很庆幸自己选择留下,新加坡的优质教育让她的两个孩子受益,一个考入美国常青藤大学,一个入读本地知名大学。

她的同学,有人开着小公司;有人成为跨国公司高管;也有人选择回国投身商海,留家人在新加坡生活。在她看来,不同轨迹各有得失。国内朋友财富丰厚,却付出忙碌与牺牲;而她虽然不算大富大贵,却收获了家庭亲密与孩子稳健的发展。

“我还是更喜欢新加坡的简单与安全,不会考虑回国养老。”

◎ 熟悉与陌生之间的平衡

在新加坡这片多元的土地上,中国人在熟悉与陌生之间不断寻找平衡。随着岁月沉淀,故乡与他乡的概念也在每个人心底生出不同的答案。◇

抢先评论