这个八月,我们带着女儿,先后走入了两场风格迥异的国庆庆典——新加坡建国60周年(SG60)与印尼巴淡岛第80届独立日。

从滨海湾绚烂夺目的烟花,到巴淡街头淳朴热烈的欢庆,我们亲历了两种文化的底色与精神,让孩子在笑声与惊叹中,触摸到不同的文化脉搏。

而我,这个曾在中国生活了几十年的人,也在这次文化的对照与交融中,涌起了许多深切的感慨。

相聚滨海湾: SG60庆典

8月,新加坡全岛国旗飘扬,化作一片红白的海洋。红色象征博爱与平等,白色寓意纯洁与美德,这些色彩不仅装点了城市,也折射出岛国的文化气质。

建国60周年,今年的国庆庆典以国歌《前进吧,新加坡!》(Majulah Singapura)为主题,追溯不同时代的国人如何演绎独特的新加坡精神。烟花表演,是不可错过的盛景。滨海湾一向是观赏的热门地点。为了让大家有最佳观赏位置,朋友一家中午便冒着烈日去 chope(占位)。傍晚,我们二十多位新老移民朋友如约聚在河畔,身着或红或白的节庆服装,铺开野餐垫。有人切好水果,有人端来家常美食,还有人带来饮料。欢声笑语中,我们边分享食物,边闲话家常,等待夜幕降临的烟花秀。当下的热闹氛围,加上特别的节日仪式感,让我对“生活在新加坡的幸福”有了更深的体会。

晚风吹来,除了烟花绚烂的震撼,更有温暖特别的瞬间:

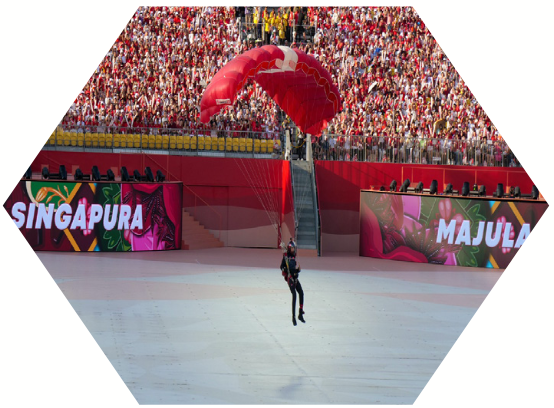

◆ 红狮跳伞队精准的从天而降;

◆ 千人大型合唱团歌声澎湃;

◆ 舞台上,一位女艺人抱着婴儿唱歌,笑容温柔动人;

◆ 天空中,老鹰盘旋,与空军表演交相辉映;

◆ 河面上,军舰上的大兵向我们比划出“心”的手势;

◆ 马来邻居提醒我们伞被风吹走;

◆ 安徽大叔亲切地聊起家常;

◆ 腼腆的大男孩不厌其烦地一次次帮大家拍照留念。

在滨海湾的夜色下,来自不同国籍、宗教与肤色的人们,毫无隔阂地聚在一起,共享盛宴。那一刻,我真切感受到新加坡多元文化的独特魅力:尽管大家族群各异、语言不同、信仰不一,但彼此联结的,却是一份更深厚的情感——对人的善意,对这片土地的热爱。

作为移民,新加坡已然成为我们的第二个家。这里有信仰的自由,也有做人的尊严与从容。许多人走出了观念和文化的局限,用更开放的眼光看待世界与社会。在这里,我们不仅仅是“活着”,而是真正地在“生活”。

跨海到巴淡岛:印尼独立日

几天后,我们踏上印尼巴淡岛,赶上这里的第80届独立日庆典——当地人称为“凯麦德卡安”(Kemerdekaan)。

与新加坡的庄重、秩序相比,巴淡岛的庆祝更像一场全民的嘉年华。街头彩旗飘扬、花车缤纷,爪哇音乐和舞蹈在空气中震荡。地方政府机构、军事单位与社区团体组成的游行方阵浩浩荡荡,每个队伍都自信而骄傲地展示着各自的风采。

让我印象最深的,是法轮功团体的亮相。金色服装的腰鼓队击打出铿锵有力的节奏,身着东方传统服饰的仙女队伍轻盈优雅,游行队伍手中举着象征印尼国旗的红白气球,整齐而热烈。经过贵宾台时,他们面向市长和军方官员表演《法轮大法好》,赢得了阵阵掌声。在酷热天气里,从五岁的孩童到八十多岁的老人,都始终平和而坚韧地走完全程,那种精神面貌令人由衷敬佩。不少市民感叹:法轮大法和真善忍太棒了。

那一刻,我心中涌起深深的感慨——法轮功秉持“真、善、忍”的普世价值,在印尼这个以穆斯林为主的国度,不仅被接纳,还在国庆舞台上获得尊重与礼遇。这背后,是文化的包容与相互尊重。印尼人友善、平和的性格,与他们的集体主义精神,在这一天展现得淋漓尽致。无论是庄重的问候礼(salam),还是严格的清真饮食习惯,都体现了他们对信仰与传统的真诚坚守。

然而,这份荣光的背后,却让我想起另一种反差。法轮大法早已洪传世界,赢得了无数人的敬佩与尊崇,被视作提升身心、升华道德的珍贵文化财富,也常常被许多海外人士称为“来自中国的骄傲”。但在中国本土,却长期遭遇打压与误解。这样的反差,让我心中五味杂陈:在现代化的洪流中,我们是否悄然丢失了太多本该自豪的文化精华与精神根基?

走出国门的反思:传统是根

这两场国庆,一个展示了现代化与包容的奇迹,一个彰显了文化与信仰的坚守。我想,一个国家的未来,不在于土地的大小或经济的数字,而在于人们是否尊重并延续传统的价值信仰,并愿意为之守护——那,正是国家的魂。

走出国门,我更清楚地意识到,我们曾经视为理所当然的许多观念和制度,其实未必是对的;而那些被忽视甚至被抛弃的传统文化,才是民族的根。

我清楚地看到,信仰让人温和而坚韧,传统让民族自信而团结。愿我们不只是旁观者,更能成为华夏传统神传文化与精神的守护者,让未来的孩子既能仰望星空,也不忘脚下的根。◇

抢先评论